Queer: Wir sind’s – Elke Pahud de Mortanges zu Martin Niekaempers Fotoserie Gut. Katholisch. Queer

Die Fotoserie porträtiert queere Menschen der Bewegung #OutInChurch. Marie, Efra, Miki, Anne & all die anderen eint die Erfahrung: Faith spaces are no(t) safe spaces. Die Porträts erzählen von kirchlicher Macht und strukturellen Asymmetrien. Und davon, von wem her queere Menschen ins Recht zu setzen sind.

Fotos © Martin Niekaemper

Martin Niekaemper‘s Fotoserie Gut. Katholisch. Queer. Für eine Kirche ohne Angst (im Karl- Rahner-Haus, Habsburgerstrasse 107, Freiburg zu sehen bis 24. Oktober 2025)

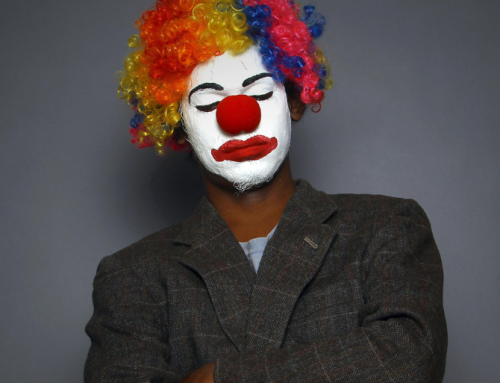

Zugegeben. Das Projekt, queere Menschen der Bewegung #OutInChurch zu porträtieren, war heikel. Und hätte ziemlich schief gehen können. Denn bitteschön: Wie bringt Mensch Queerness ins Bild, ohne Körper-Stereotype und Vorurteile zu reproduzieren und sich und uns zu Voyeur:innen zu machen? Der Fotograf Martin Niekaemper, er weiß wie. Er verweigert sich (und uns) „den“ fremden, heteronormativen Blick, welcher Körper nach visuellen Markern absucht, um ein vermeintlich Anderes, Schrilles oder Schräges zu identifizieren und laut zu inszenieren. Er weiß: ein solcher Zugriff wäre ein Übergriff. Und so sind seine Porträts ganz dem eigenen, intimen Blick der Porträtierten auf sich selber verpflichtet.

Gespiegelt im Da:Zwischen

Das wird programmatisch Gestalt im formalen Motiv gespiegelter, fragmentierter Kippfiguren. Efra wie auch Miki, sie stehen bzw. sitzen auf dem Boden. Sie schauen nicht etwa uns an, sondern sich selber in einem gekippten, vor ihnen platzierten Spiegel. Die Bilder, die entstehen, sind nicht flächig und nicht ganz. Sie zeigen vielmehr ihre Gestalt fragmentiert im Da:Zwischen. Beine, Schuhe, Unterkörper sehen wir aus der Perspektive der Sitzenden/ Stehenden. Oberkörper und Gesicht hingegen gespiegelt im Spiegel. Auch wenn wir in ihr Gesicht sehen: ihr Blick gilt sich selber. Sie gehören sich. Nicht uns.

Macht, Ohnmacht und strukturelle Asymmetrien

Alle Porträtierten befinden sich in Kirchen:Innenräumen. Hier dominiert die Vertikale. Die Mauern sind massiv. Türen, Durchgänge und Notausgänge, in bzw. unter bzw. vor denen die Porträtierten stehen, sind wuchtig und schwer. Wenn überhaupt, dann sind sie nur einen kleinen Spalt geöffnet. Säulen und andere architektonische Strukturen werden zu harten, schroffen Linien, die breite Gräben und Grenzen markieren.

Figuren am Rand. Mutterseelenallein

In diesen Räumen sind die porträtierten Menschen Figuren am Rand. Rainer, im Chorgestühl sitzend, rutscht fast aus dem Bild; während der Bischofsstuhl, das Emblem kirchlicher Gewalt und Macht, im rechten Bildteil seinen Platz selbstbewusst behauptet. Der aber, der auf diesem Stuhl zu sitzen kommt, für den liegt Rainer außerhalb seines Blickwinkels; er streckt ihm per se den Rücken zu. Achim wird zu einem winzig kleinen Vexierbild in einem großen flächigen Wandtableau, das ihn nicht nur beinahe verschluckt. Sondern ganz und gar. Ansonsten: Kein Mensch nirgends weit und breit. So leer die Räume. So mutterseelenallein. Selbst das eine von zwei Paaren der Serie, Marie und Monika, es bleibt allein. Die Abwesenheit von anderen Menschen aus Fleisch und Blut in diesen Innenräumen, in die kein Außen dringt, das ist kaum auszuhalten. Allein schon beim Betrachten kriegt Mensch keine Luft und denkt: nichts wie weg hier.

… wären da nicht Jesus, Maria und all die anderen Heiligen

Wären da nicht jene Objekte, Bildträger und Kunstwerke, die zum erinnerungskulturellen Bestand des Christentums zählen. Die als memoriale Ikonen und Zeichen jene Menschen und ihre Geschichte verkörpern, denen sich die Kirche verdankt: das Kreuz, der tote Jesus, seine Mutter, das leuchtende Herz. Diese Ver:körperungen treten in einen Dialog mit den Porträtierten durch die Art und Weise, wie der Fotograf die Perspektive wählt und die Räume ausleuchtet. Die entstehenden Bezüge haben Kraft. Und sind Statements. Sie entbergen das Zurückbleiben und Scheitern der Kirche an ihrem Ursprung und denunzieren es mit Macht.

… die sie ins Recht setzen

Und sie setzen die Porträtierten von dem her ins Recht, dessen Namen wir Christ:innen tragen. Und so entstehen Momente zarter Innigkeit. Eine Skulpturen-Gruppe wird so ausgeleuchtet, dass sie Schatten an die Wand wirft und gleichsam zum Leben erwacht. Und mit derselben Zartheit, Andacht und Bewegtheit des Herzens, die diese Menschen damals dem toten Jesus schenkte, wohnen ihre Ver:körperungen dem Moment intimer Innigkeit von Marie und Monika heute bei.

Queere Ikonen

Manche der Porträtierten halten eine rote Plastikfolie hälftig vor Kinn und Mund. Sie klagen damit das aufgezwungene Verschweigen und Sich-Wegducken müssen queerer Menschen in der Kirchenwirklichkeit an. Gleichzeitig werden sie durch die Folie selber zum Ausschnitt, der Teil eines bunten Kirchenglasfenster sein könnte. Und so bringt der Fotograf sie, Heiligenfiguren gleich, als Bodies of Grace und als queere Ikonen zum Leuchten.

Ich will, dass Du bist

Dieser Harfenton findet seinen Widerhall in jenen Kirchen:Innenräumen, die andere sind und anders sind als die bislang beschrieben. Anders, insofern in ihnen nicht das Vertikale, das Schroffe und Trennende dominiert, sondern das Runde, Weiche und Offene. Und das dem Raum des Da:Zwischen einen goldenen Schimmer gibt. Und wo die Fluchten weit und die Himmel hell sind. Und wo – wie in der Würzburger Augustinerkirche mit ihrer Kunststation – es nicht nur ein Buch der Namen gibt, sondern auch den mit Leuchtdioden visualisierten künstlerischen Zuspruch, der uns allen gilt und für uns alle gleich gilt, egal wie wir begehren und lieben, einfach weil wir Menschen sind: Ich will, dass Du bist.

Postscriptum

Martin Niekaempers Porträtserie wurde mit dem deutschen Fotobuchpreis 2024 ausgezeichnet. Bei der Finisage über Mittag am 24. Oktober wird er persönlich anwesend sein. Das gleichnamige Buch zur Porträtserie kann beim Autor bezogen werden.

Zum Fotografen und seinem Werk siehe https://www.niekaemper-fotografie.com/

Autor*innenportrait: © Ruben Hollinger

Elke Pahud de Mortanges

Elke Pahud de Mortanges ist apl. Prof.in an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und wissenschaftliches Mitglied des Zentrums für Anthropologie und Gender. Ohne Lippenstift fühlt sie sich nicht angezogen.

Weitere passende Beiträge

Diskutieren Sie mit uns!